本ブログでは、「設計事務所」「工務店」「造園家」三者による家づくりの経緯や暮らし方含めて情報提供していきます。

我が家は3者の方々の協業により、建築と庭の調和を評価するユニソンフォトコンテストで最優良賞を受賞することができました。

初めての方は【家づくり】ユニソンフォトコンテストで最優良賞を受賞した建築と庭が一体の土間庭の家を紹介!!の記事からご覧下さいませ。

我が家に勝手に生えてきた実生のモミジ達。

1年目はひたすら空へ向かって背を伸ばし、2年目で水平方向へと枝を伸ばし始めています。

そして2年目7月になると、背丈はそれほど変わらない株が多いものの、ぐっと幹が太くなり、直立の姿勢に安定感がでてきました。

各株の定点観測結果と共にご紹介していきたいと思います。

また次回に、数十株のモミジ達を殆ど間引きせずに育ててきた結果、株間で景色の重なりが生じることで、低木モミジの杜のようになった景色をご紹介していきます。

モミジの定点観測

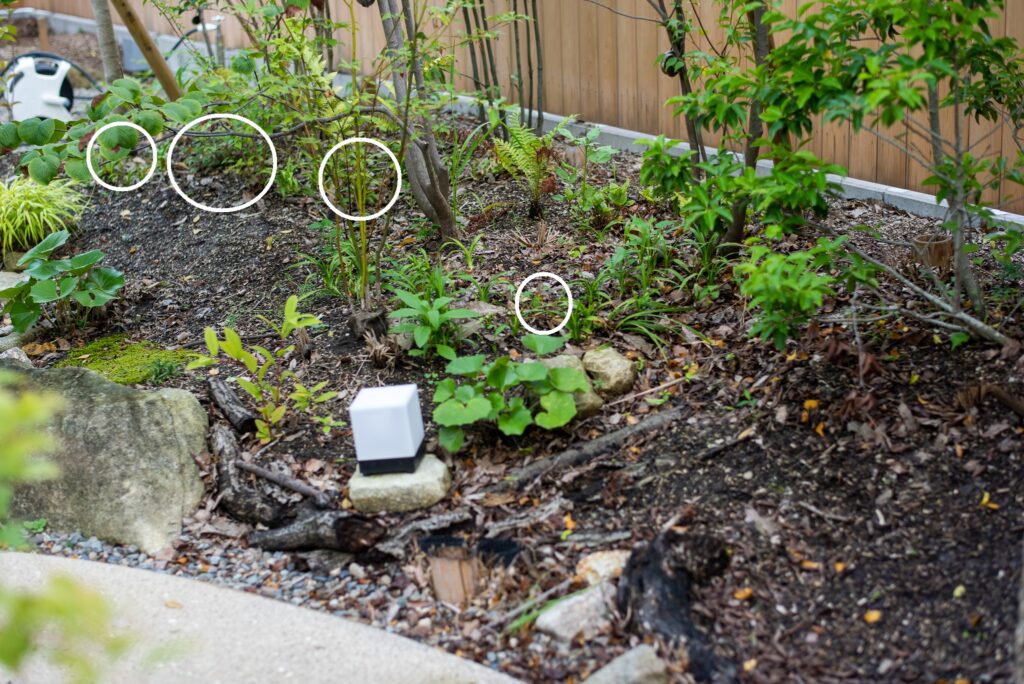

下のいつもの我が家の庭のエリアマップに従って、2023年5月→2023年7月の定点観測を記述していきます。

実生のモミジ1年目の実績を振り返ると、7月の時点では1年間に伸びる量の半分程度の成長具合になっています。(個体間の差は大きいですが)

リビング部1

まずは実生2年目、5月時点の様子を振り返ります。

一番左の白丸のエリア。リビングから見た杜の景色を創る為に中木まで成長させようとしている株です。

5月時点からの背丈の変化は少ないように思えます。全体的にというより、特定の枝のみ伸びているようです。

しかし幹に目をやると変化は歴然でした。

一回り大きく太くなっています。

次は日陰の環境下で幹を太くしながらひたすら真っすぐ成長していた株。

こちらもまずは2年目の5月時点の写真から。

こちらも変化は分かり難いですが、7月は幹がどんどん太くなることで、直立度が上がり、背丈が伸びたような見た目になっています。

こちらも日陰エリアの2年目5月のモミジ。

ヒサカキの根元で成長し、ヒサカキと干渉しそうになっていました。

JINENさんに5月に剪定していただいた際、この株も手を入れてくださったようで、ヒサカキと干渉していた幹が切られ、成長の方向をコントロールしていただきました。

この九の字に曲がった樹形がどのように育てっていくのか楽しみです。

リビング部2

リビング部2はシダにひこばえの様に育っている株です。

1年目は十数cmにしか伸びず、2年目で急激な成長をはじめたこの株。2年目5月時点の写真はこちらです。

7月時点では更に背を20~30㎝程度伸ばしていました。

梅雨の中、うどん粉病になっていたので葉をむしって裸になっています。

しかし、よくみつと幹に新芽が育ちつつあるので、もうすぐ葉をつけはじめると思います。

リビング部3

こちらはソロの根本の2株に注目しています。

2年目5月の様子から。

右と左で、株立ちでは無いのですが、親子のような背丈のバランスで成長しています。

7月になると、どうも右の株の方が成長が早いようで、背丈のバランスも変わってきました。

左の株は背丈が低いまま水平方向へ枝を伸ばしているので、盆栽のような佇まいになっています。

東部

こちらはコゴミの根本にひっそりとだけいます。夏から秋はコゴミが葉焼けするほど陽当たりが強いエリアです。

ここは、左のアブラチャンを日差しから守る為にも、高木が欲しいエリアになっています。

2年目の5月では、背丈が一気に伸び始めたせいで、幹の太さ方向の成長が追い付かず、間延びしたようなバランスになっていました。

7月には、縦方向の成長が凄まじく、背丈がかなり伸びていました。

南部

南部です。

こちらはヤマザクラの根本の株。

2年目5月の様子です。

7月になっても背丈に変化はありませんでした。

幹はやはり太くなっています。

こちらはオトコヨウゾメとバイカウツギの株元のモミジ達。

シダたちとからみかなり混みあってきていました。

7月時点ではどんどん背丈が伸びており、右のバイカウツギを追い越していきそうになっています。

こちらはムシカリの株元のモミジ。

5月時点でムシカリの下枝を追い越すかどうかぐらいの背丈。

7月になると完全にムシカリの下枝を追い越しました。

成長速度がかなり早く、背丈は160cm程度にまでなっています。

アプローチ部

アプローチ部は日当たりが良いせいか、成長が非常に早いエリアになっています。

アプローチ部5月の様子。

こちらが7月の様子。

もはや背丈が大きくなりすぎて、細かな変化を追えないようになってきました。

今回は以上です。

全体的に、実生も2年目ともなると、かなりの大きさになってきており、個別の細やかな変化を追うのが難しくなってきています。

なので、次回は個別の株では無く、雑木の庭のなかの景色として、どのような変化をモミジ達が与えているかをご紹介していきたいと思っています。

コメント